REGIMIENTO DE ESCLAVOS

Producción

Periodística de Latitud Periódico

7

de julio del 2016

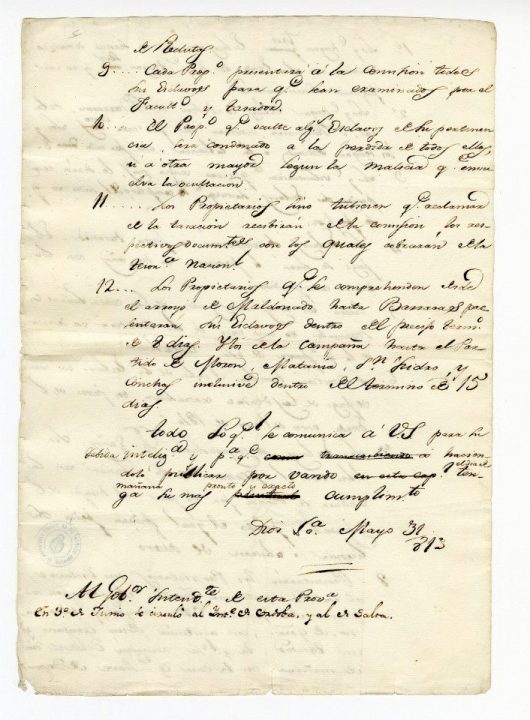

Transcripción:

Siendo

de absoluta necesidad para la defensa común aumentar

el ejército de la Patria, ha resulto con aprobación

de la Soberana Asamblea General Constituyente crear un Regimiento

de Esclavos rescatados por el Estado. mando los envidiosos rivales

de la prosperidad americana le obliga a hacer esfuerzos extraordinarios,

ya que no los puede excusar, procura suavizar a lo menos tan

penosa necesidad, librando de la servidumbre con esta ocasión,

a una porción de hombres condenados a ella por una consecuencia

de las antiguas leyes, y cree que elevados ahora a la dignidad

de hombres libres, después de haber visto destruida esa

fatal herencia de esclavitud a que estaba destinada sin termino

su querida descendencia, sabrán apreciar tanto bien,

y defender con energía, y entusiasmo una causa, a que

esta unida su libertad, su dicha, y la de sus hijos y descendientes.

Los amos a quien la ley obliga a vender algunos de sus esclavos

no se resentirán de un sacrificio que siendo pequeño

de suyo, se ha procurado conciliar en lo posible con los sagrados

derechos de propiedad, y no puede comprarse nunca con la consagración

de la persona y bienes que la Patria exige, cuando peligra su

libertad: por tanto y para llevar a efecto esta determinación

ha acordado los siguientes artículos:

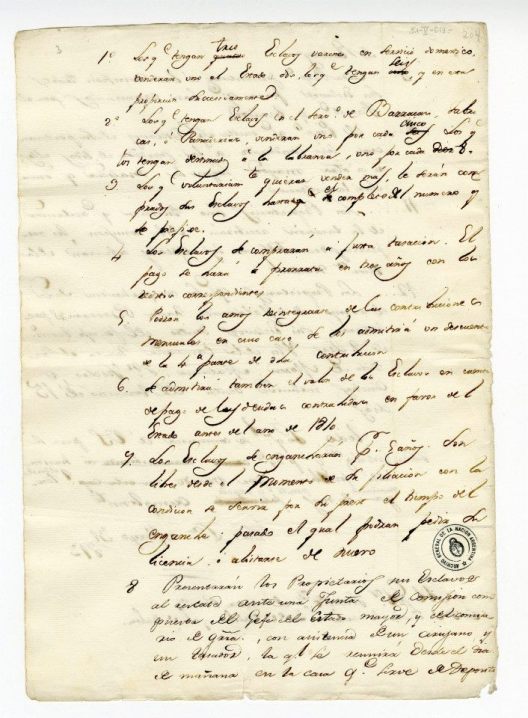

1º

Los que tengan tres esclavos varones en servicio doméstico

venderán uno al Estado: dos, los que tengan seis y en

esta proporción sucesivamente.

2º

Los que tengan esclavos en el servicio de Barracas, Fábricas,

o panaderías, venderán uno por cada cinco. Los

que los tengan destinados a la labranza, oro por cada 8.

3º

Los que voluntariamente quieran vender más, le serán

comprados sus esclavos hasta que el completo del número

que se prefiere.

4º

Los esclavos se comprarán a justa tasación. El

pago se hará a justa tasación. El pago se hará

a prorrata en tres años con los réditos correspondientes.

5º

Podrán los mismos reintegrarse de las contribuciones

mensuales. En ese caso se les admitirá un descuento de

la 4ª parte de la contribución.

6º

Se admitirá también el valor de los esclavos en

cuenta de pago de las deudas contraídas a favor del Estado

antes del año de 1810.

7º

Los esclavos se engancharán por 5 años. Son libres

desde el momento de su filiación con la condición

de servir por su préstamo el tiempo del enganche pasado

el cual podrán pedir su licencia o habilitarse de nuevo.

8º

Presentarán los propietarios sus esclavos al rescate

ante una junta de comisión compuesta del Jefe del Estado

mayor y del comisario. El general, con asistencia de un cirujano

y un tasador la que se reunirá desde el día de

mañana en la casa que sirve de depósito de Reclutas.

9.

Cada propietario presentará a la comisión todos

sus esclavos para que sean examinados por el facultativo y tasador.

10.

El propietario que oculte algunos esclavos de su pertenencia

será condenado a la perdida de todos ellos u otra mayor

según la malicia que envuelva la ocultación.

11.

Los propietarios si no tuviesen que reclamar de la tasación

recibirán de la comisión los respectivos documentos

con los cuales cobraran de la tesorería nacional.

12.

los propietarios que se comprenden desde el Arroyo de Maldonado

hasta Barracas presentarán sus esclavos dentro del preciso

término de 8 días. Y los de la campaña

hasta el partido de Morón, Matanza, San Isidro y Conchas

inclusive dentro del término de 15 días.

Todo

lo que se comunica a V.S. para su debida inteligencia para que

haciéndose publicar por bando el día de mañana

tenga su más pronto y exacto cumplimiento.

Mayo

31 de 1813.

Al

Gobernador Intendente de esta Provincia.

Es

por eso que lo hecho por la Asamblea puede ser evaluado desde

dos perspectivas opuestas. Una, como loable paso limitador de

la esclavitud. Otra, como censurable concesión a los

intereses de propietarios y comerciantes de esclavos al no optar

por la abolición lisa y llana.

Casi

de inmediato, la Asamblea adoptó otra medida que implicaba

un retroceso respecto de lo resuelto en 1813. Una ley de enero

de 1814 privó de los beneficios de la libertad a los

esclavos que arribaran como parte del servicio de algún

particular y también a los fugados –retroceso debido

a la reacción portuguesa en Brasil, donde el peso de

la esclavitud era incomparablemente mayor y cuyos esclavos podrían

lograr la libertad al fugarse hacia la Mesopotamia o la Banda

Oriental.

Los

abusos de la licencia para introducir esclavos como pertenencias

de viajeros indujeron al gobernador Las Heras, en septiembre

de 1824, a derogar ese permiso. Pero el gobierno de Rosas dio

marcha atrás en octubre de 1831 al suprimir esa limitación,

cuyo efecto inmediato fue una numerosa introducción de

esclavos para su venta bajo la supuesta condición de

ser parte del servicio de un particular.

Sin

embargo, en noviembre de 1833 el gobierno de Viamonte anuló

esa medida, disponiendo que se prohibiera la venta del esclavo

introducido ilegalmente, el que se podría decomisar pasando

a poder del denunciante. Es decir que se adoptaba una medida

contra el tráfico de esclavos pero no se disponía

su libertad, como hubiese sido congruente con lo dispuesto en

1813.

No

debe olvidarse que en estas parciales medidas contra la esclavitud

influía el anterior tratado de 1825 suscrito con Inglaterra,

en el que las entonces Provincias Unidas se habían comprometido

a reprimir la trata. Podríamos comentar irónicamente

que en el cumplimiento de esta obligación el gobierno

de Buenos Aires sería menos entusiasta que respecto de

las cláusulas relativas al librecambio…

A

lo largo de esos años se apeló también

a subterfugios legales para satisfacer la demanda de esclavos,

como los adoptados en 1825 -el mismo año del tratado-

durante la guerra con Brasil al concederse la condición

de libertos, pero con obligaciones laborales cercanas a una

especie de semi esclavitud, a los esclavos transportados por

buques capturados en acciones de corsarios.

Posteriormente,

el tratado anglo argentino de 1840 dispuso la total prohibición

de las aún vigentes prácticas del comercio de

esclavos. El extenso detalle de las acciones a cumplir contra

la trata eran declaradas válidas para ambas partes. Así,

por ejemplo, disponía que navíos de cada una de

ellas pudiesen “visitar aquellas embarcaciones mercantes

de las dos naciones, que con fundados motivos se sospeche hallarse

ocupadas en el tráfico de esclavos”. Pero, ¿quién

podría imaginar a una nave argentina deteniendo a una

británica para inspeccionar si llevaba esclavos…?

En

realidad, el exclusivo objeto de este tratado, como se lee al

comienzo, era “la total y absoluta abolición del

tráfico de esclavos en la Confederación Argentina”,

una imposición que el gobierno de Rosas debió

aceptar y que confirmaba que lo estipulado en el tratado de

1825 había sido frecuentemente transgredido.

Un

indicador del criterio predominante en aquellos años

sobre la cuestión de la esclavitud lo proporciona la

reedición, en 1834, a cargo de Dalmacio Vélez

Sarsfield con notas y apéndices suyos, de un acreditado

manual para el estudio del derecho civil que justificaba la

esclavitud: José María Álvarez, Instituciones

de Derecho Real de España. Esta edición fue consecuencia

de las modificaciones a la enseñanza del derecho en la

Universidad de Buenos Aires elaboradas en 1833, las que recomendaban

otro autor, Rayneval, también exponente de una postura

favorable a la esclavitud.

En

derecho, escribía Álvarez, hombre y persona no

son lo mismo, pues persona es aquél que tiene algún

estatus. Y partiendo de esta distinción, pocas líneas

más adelante explica que el esclavo “es hombre

pero no persona” -en el sentido de persona jurídica-

porque no es libre y, consiguientemente, “puede ser vendido,

legado y donado como cualquiera de las otras cosas que están

en nuestro patrimonio”.

También

aclaraba que la esclavitud “se halla aprobada en la sagrada

escritura que no puede autorizar sino lo que no se opone o es

conforme a los principios de equidad que Dios ha grabado en

nuestros corazones”. Y agregaba que según el derecho

de gentes, la esclavitud era legítima porque fue necesario

aplicarla a quienes “usaban de su libertad en perjuicio

de la misma sociedad”.

En

la entonces Confederación Argentina, la esclavitud era

todavía una institución tolerada, acorde con las

características de una sociedad cuyos moldes continuaban

siendo bastante arcaicos. El manual de Álvarez fue desde

entonces utilizado en la enseñanza del derecho en la

Universidad de Buenos Aires.

Es

de interés advertir que se lo editó para reemplazar

al curso de derecho civil que el jurista rivadaviano Pedro Somellera

había tenido a su cargo desde 1822 hasta mediados de

1828. Somellera rechazaba justamente el criterio de distinguir

hombre y persona jurídica por juzgarlo propio de una

sociedad esclavista al negar calidad de persona al esclavo.

La diferencia entre el texto de Somellera y los que lo reemplazaron

posee valor simbólico. Como hemos explicado en otro lugar,

la sustitución de una obra que condenaba la esclavitud,

por otra que la admitía como inevitable, dice mucho de

la evolución política vivida por Buenos Aires

y de sus características sociales. De ahí en adelante,

los abogados seguirían formándose con ese criterio

propio de una sociedad con derechos desiguales, algo que puede

explicar que en 1854, en el curso de la asamblea constituyente

del entonces segregado Estado de Buenos Aires, fuera rechazada

una moción para abolir la esclavitud.

La

esclavitud estaba condenada a muerte, pero su extinción

habría de ser lenta y dilatada. Como se ha visto en este

parcial resumen, la abolición definitiva en la Constitución

de 1853 –que Buenos Aires debió aceptar al incorporarse

a la nación argentina en 1860–, no fue fácil

de conseguir. Pero aún después del 53 se registraron

transacciones clandestinas, al punto de que algún autor

pudo decir que en Argentina la esclavitud nunca fue abolida

sino que murió de muerte natural.

Caracteres:

9987